どうして秋になると、葉の色が変わったり、落ちたりするの?

秋も深まり、自然科学館のある鳥屋野潟周辺の樹木も赤や黄色に鮮やかに色づいています。でも、どうして秋になると葉の色が変化するのでしょうか。

樹木には一年中、緑の葉をつけているマツやスギなどの常葉樹と、カエデやイチョウなど葉の落ちる落葉樹があります。

落葉樹の多くは葉が落ちる前に紅色や黄色などに紅葉しますが、これは樹木が冬支度をしている姿なのです。

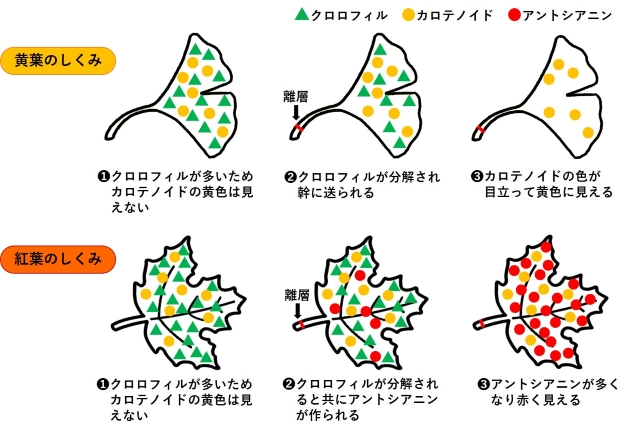

秋になって気温が下がりだすと、根や葉の働きが衰え糖分や水分などの供給ができなくなります。すると葉に含まれているクロロフィルという葉緑素が分解されて緑色が薄くなり、今まで見えなかったカロテノイドという黄色い色素が目立つようになるため、葉が黄色に変化します。イチョウの葉が緑色から黄色になるのはこのためです。

また、カエデなどは気温が低くなると、葉の中に光合成でつくられた糖分がたまっていきます。この糖分を原料にして、アントシアニンという赤い色素が作られるため、葉は紅色に変化します。

紅葉の後に葉が枯れるのは、葉と枝の境に離層(りそう)という細胞層が形成されるためです。離層ができると枝から葉へ水分がいかなくなるため、葉は枯れて落ちてしまいます。

落葉樹は気温が低くなると根の働きが鈍くなり、水分を吸収する力が衰えてきます。この時に葉がついていると、水分が葉の気孔から蒸発していき水分不足で枯れてしまいます。そのため、気温が低くなる前に葉を落として冬を越すのです。

(副館長・高松)