今、プラネタリウムのロビーには、七夕の笹があります。遊びに来た時にご覧になった方もいらっしゃるでしょうか?

当館のプラネタリウムでは、毎年、7月7日を過ぎても「伝統的七夕」の頃までは笹を飾っています。

伝統的七夕

もともと七夕は、今の8月ごろ、夏真っ盛りの時期に行われる行事でした。

現在私たちは太陽暦という暦(暦…簡単に言うとカレンダー)を使っていますが、昔は太陽太陰暦などの今とは違う暦を使っていたのです。今と昔の暦では、日付の決め方が違うため、同じ『7月7日』でも、時期としては一か月ほどのズレが生じます。

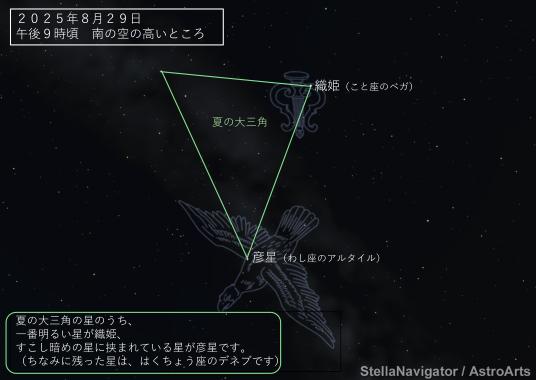

国立天文台では、毎年、本来七夕が行われていた昔の暦での7月7日に近い日を選び、その日を伝統的七夕としています。伝統的七夕の日は毎年変わり、今年は8月29日です。

この頃は7月7日の七夕よりも、織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)が空高くにあり、見つけやすいです。どちらの星も明るいので、街中でもよく目立ちます。

空が暗いところでは、2つの星の間に天の川を見ることができますよ!

ところで、最近読んだ本によると、もともと別の星が織姫と彦星とされていたそうで…個人的に衝撃を受けました。

元祖?織姫と彦星

七夕物語は中国から日本へと伝わってきたものです。実は織姫、彦星は日本での呼び方で、本来は、織姫は「織女(しょくじょ)」、彦星は「牽牛(けんぎゅう)」といいます。

中国には世界共通の88星座とは違う、独自の星座があるのですが、その中の「女宿(じょしゅく)」「牛宿(ぎゅうしゅく)」※1という星座が、昔は織女と牽牛に位置づけられる星だったと考えられているそうです。

世界共通の88星座でいうと、女宿はみずがめ座、牛宿はやぎ座にあたります。

衝撃の事実!なんとこの位置だと、天の川を挟んでいないのです!!

その上、ベガやアルタイルがある今のものと比べると、2つとも控えめな輝きの星々で、ずいぶん印象が違います。(でも、ちょっと控えめな印象の星であるからこそ、素朴な恋の物語が想像できそうで…それはそれで素敵かも?)

でも実は、女宿と牛宿のカップルから離れたところに、「織女」という星座が存在するのです。

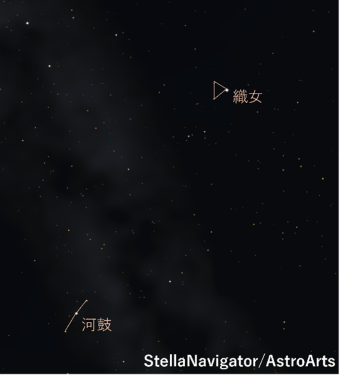

ベガのあたりには織女、アルタイルあたりには河鼓(かこ)という星座があります。

織女は機織りの女性、河鼓は戦の時に叩く太鼓を意味します。

女宿と牛宿から始まった中国星座のカップルですが、時の流れとともに、織女が牛宿(牽牛)のお相手という認識がされるようになりました。その後、「織女は明るく目立つので、そのお相手も明るい星がある方がいいのでは?」となって、河鼓が織女の相手、牽牛とされるようになったのではないかとされています。

これにより、現在の私たちにとっておなじみの、ベガがある織姫、アルタイルがある彦星の組み合わせとなりました。

ちなみに女宿と牛宿との位置関係はこんな感じです。↓(わかりやすいように88星座線も記載)

※1) かつて女宿は「婺女(ぶじょ)」「須女(しゅじょ)」、牛宿は「牽牛」と呼ばれていましたが、わかりやすいように今の名前で記載しました。

※2) 詳細はだいぶ省きました。参考文献などは最後に記載しますので、ご興味のある方はぜひ調べてみてくださいね。

毎年プラネタリウムで七夕について紹介してきたのに、知らないことがまだまだいっぱいあるなあと思いました。歴史が長い分、奥が深くて面白いです。

また星に関することで面白いことがわかったら、ここで紹介するか、プラネタリウムでお話ししますね!

プラネタリウム解説員 I

<参考>

・勝俣隆. 七夕伝説の謎を解く. 大修館書店. 2024年. p.11-32.

・国立天文台. “伝統的七夕について教えて”.https://www.nao.ac.jp/faq/a0310.html,(参照:2025年8月9日).

・国立天文台. “七夕について教えて”.https://www.nao.ac.jp/faq/a0309.html,(参照:2025年8月9日).