過去のお知らせ

2021/5/7 展示「NIIGATA TECHNO CUBE」第6期

「ニイガタテクノキューブ」は、新潟県内で製造されている優れた製品に焦点をあて、製造工程や製造技術などを紹介し、ものづくりについて見て、触れて、感じてもらうコーナーです。

6期目となる今年度のテーマは「伝統的工芸品 - LONG LIFEのワザとカタチ -」

古くから受け継がれている技術で作り上げられた県内の伝統的工芸品、16品目について紹介します。2021年1月現在、国が指定した伝統的工芸品は236品目。新潟は、東京、京都に次いで全国3番目の多さです。地域産業としての地域との関係や実用品としても長く親しまれ続ける工芸品の不易流行のものづくりについて探っていきます。 ※第6期展示は終了しました。

「NIIGATA TECHNO CUBE」第6期 概要

6期目となる今年度のテーマは「伝統的工芸品 - LONG LIFEのワザとカタチ -」

古くから受け継がれている技術で作り上げられた県内の伝統的工芸品、16品目について紹介します。2021年1月現在、国が指定した伝統的工芸品は236品目。新潟は、東京、京都に次いで全国3番目の多さです。地域産業としての地域との関係や実用品としても長く親しまれ続ける工芸品の不易流行のものづくりについて探っていきます。 ※第6期展示は終了しました。

「NIIGATA TECHNO CUBE」第6期 概要

| ■展示期間: | 2021年5月8日(土)~2022年 |

|---|---|

| ■展示場所: | 1階 新潟県の移り変わり MAPで確認 生活の科学 3階 MAPで確認 |

| ■出展協力企業・団体: | 越後三条鍛冶集団 越後与板打刃物組合 小千谷織物同業協同組合 株式会社玉川堂 加茂簞笥協同組合 三条・燕・西蒲仏壇組合 さんぽく生業の里企業組合 塩沢織物工業協同組合 白根仏壇協同組合 十日町織物工業協同組合 長岡地域仏壇協同組合 新潟市漆器同業組合 新潟仏壇組合 村上堆朱事業協同組合 (五十音順) |

|---|

伝統的工芸品 - LONG LIFEのワザとカタチ -

01_羽越しな布

山間部に生育するシナノキやオオバボダイジュの樹皮を糸にしてから織り上げた織物。樹皮から繊維を取り出し、糸を紡ぎ、布に織り上げるまでのすべての工程を手作業で行います。膨大な手間と時間をかけてできあがる布は、ざっくりとした手触りと落ち着きのある風合いが特徴です。

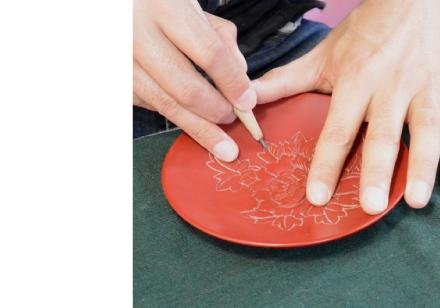

02_村上木彫堆朱

木地に繊細な彫刻を施し、天然の漆を何回も塗り重ね、朱色に仕上げた漆器。繊細な彫りに漆が流れこんで埋まらないように堅めの漆を用いて上塗りし、仕上げに艶消しを行うのが特徴です。彫りと塗りによって漆器の表情が変化する工程をご覧ください。

03_新潟漆器

「変わり塗りの宝庫」と呼ばれ、数種の多彩な塗りの技法が使われている漆器。塗りの技法のうち、5つが伝統的工芸品として指定されています。中でも竹塗は錆で節を作り、あたかも竹細工のように見せる、他にはない珍しい技法です。

04_加茂桐簞笥

美しい木目と高い気密性が特徴の日本の気候風土に適した箪笥。木材に凹凸を作って接合する「ほぞ組」技術と、木釘を打ち込む独特な技法で堅牢に組み立てられています。桐は伐採・製材後、3年間乾燥させ、渋成分を抜くことで変色や狂いを防いでいます。

05_小千谷縮・小千谷紬/塩沢紬・本塩沢 /十日町絣・十日町明石ちぢみ

雪が多い魚沼地方一帯で、千数百年前から農家の女性の冬の仕事として「越後上布」が織られてきました。この織物から発展した6つの着物地が伝統的工芸品に指定されています。縮には「しぼ」と呼ばれるしわがあり、独特の風合いが見られます。

06_越後三条打刃物

古くから日本家屋をはじめとする建造物に使用された日本独自の釘。和釘は、経年と共に木と一体化し、抜けにくくなります。金型を使用せず、熱した鉄鋼を職人が一本一本鎚で叩き成形します。刃物作りの道具なども紹介します。

07_燕鎚起銅器

鎚で銅を打ち延ばしたり、縮めたりする鍛金技術で作られる銅製品。1枚の銅板から継ぎ目のない立体物を作り出します。打痕である鎚目模様はすべて手作業で行われるため、手掛ける職人によって異なる風合いが生まれます。

08_越後与板打刃物

戦国時代に刀職人が打刃物を作ったことに端を発する与板打刃物。その後、与板が川港として発展するとともに、与板打刃物も全国に知られるようになりました。鉄の地金と鋼を火炉で熱して鍛接し、鍛造することで鋭い切れ味を持ちます。

09_新潟・白根仏壇/三条仏壇/長岡仏壇

金箔や金具を多用する煌びやかな装飾が施された仏壇。本体の木地はほぞ組、宮殿は枡組で組まれ、手塗りの漆と金箔で仕上げられています。

白根仏壇には、多くの飾金具や蒔絵装飾が用いられ、魚子鏨で打ち出す「魚子文様」(魚の卵のように見える文様)など、多様な伝統文様が施されています。